Ultra Light Hiking Goods -Mattress & Peg-

2014.11.13更新

登山装備の軽量化トップ > 装備別:登山装備の軽量化 > 野外宿泊用品(マットレス・ペグ・ガイライン)

・シェルターのタイプを決める

・小型タープ+防水シュラフカバー ⇒詳しく

・フロアレスシェルター

・ツェルト

・ウルトラライトシェルターと上手に付き合う

・初めてのシュラフ選びは迷う

・シュラフカバー

・マットレス

・幕営地に合わせて選ぶペグ

・ガイライン&自在金具

<3シーズン・登山用の代表的マットレスの比較>

※プロライト(S)は、サーマレスト公称値。ネオエアーとプロライトの収納サイズは、畳み方によります。

※ネオエアーの就眠サイズは、「耳」を除いた縁から、直角に立ち上げた壁同士を測定しました。

※プロライト(S)以外は実測値ですが、他のウェブサイトを見ると±10g程度の個体差があるようです。

●クローズドセル ― シート型 代表格:リッジレスト ソーライト

テント泊の定番。暖かさ・頑丈さ・軽さを高次元でバランスよく実現しており、軽量化の観点からも最適な選択と言えます。 難点は収納性で、きつく巻いても、全装備の中でも最大の容積を取ります。 なお、シートとしての展性(平たく戻ろうとする力)は強くないので、巻いた姿を維持するのは楽です。 せっかくの軽さが台無しになるので、間違ってもベルトなどで固定しないこと。 収納にはザックの外側に括り付けるのが一般的ですが、軽量化のためには、背面パッドなしの軽量ザックと組み合わせて、内側に沿わせるように収納するのが王道手段となっています。 ただ、これだとザック容量は10L以上の目減りを覚悟する必要があります。

また、エアー型やインフレーター型に比べて単純なため、サーマレスト以外からも一考に値する製品が多いのも特徴です。 リッジレスト ソーライトでは過不足があると思うなら、試してみてもよいでしょう。

●クローズドセル ― スタッキング型 代表格:Zライト

少し前から定番入りを果たしたタイプで、鶏卵のパックのようなデコボコが互いに重なることで収納サイズが小さく済む構造です。 最大の特徴は、巻き癖が付かないうえに設置と撤収が極めて早いこと。代わりに、絶対的な暖かさではリッジレストに劣ります。 製品のままではリッジレストのほうが軽いですが、長さあたりはZライトが優位。計算上は同じ長さに切り揃えれば、Zライトのほうが軽くなります。 パンクの心配もないので、登山の時期や場所を鑑みて、断熱性か収納性、どちらを重視するかで選んでもいいでしょう。

●エアー型 代表格:ネオエアー

キャンプ用なら昔からエアー型がありましたが、サーマレスト ネオエアーは登山での実用性も高いです。 利点は、圧倒的な厚みに裏打ちされた寝心地と収納性です。 寝心地以外で厚みが特に活かせるのが、雨天時の樹林帯。水が流れるような状況でも寝床を確保できます。 また収納性は、リッジレストの10分の1という最強のコンパクト性を誇り、デイパックで縦走できる可能性まで提示します。

軽量性でも他タイプに匹敵しますが、欠点は普段からパンク対策が必須なこと。 実際にパンクしたら即時撤収モノなため、かなりデリケートな扱いが要求されます。

●インフレーター型 代表格:プロライト

エアー型が台頭するまでは、この自立膨張式が高級マットレスの代名詞的存在でしたが、今では非常に中途半端な特徴となってしまいました。軽量化目的では存在意義が希薄です。 エアー型と同様にパンク対策が必須で、収納性や軽さ、厚さ、断熱性の点でも劣ります。 また「パンクしても封入されたフォームが最低限の寝心地を確保する」とされることもありますが、地面の冷たさやデコボコは生易しいものではないため、実効性は疑問です。

さらに軽さを追求するなら、長さ90cmのものを使いましょう。 自分用にカットするなら、座高を目安に切り詰めて行きます。究極的には、枕の確保と寝相の良さも要求されます。

ここで取り上げたいのは、ザック以外にも、テント場で不要なものをすべて、防水バッグに入れるということです。 ULシェルターでは、フロアがないものが多いため、不要な道具はザックごと大きなドライパックに入れてしまうのが一番です。

登山中のパンク修理は無理と思っていたほうがいいでしょう。 専用のリペアキットもありますが、穴の特定は極めて難しいと思われます。 思いつくのは、川があれば沈めてみる、水を少量ずつ掛けてみる、濡らした布を当ててみる、手を当てて風を感じるといったところですが、非現実的な感も拭えません。 日没後なら、とりあえず山小屋に逃げ込んで、翌日に下山や修理を試みるべきでしょう。 このように、事後対処も講じておくのは大切ですが、それよりも事前対処のほうが重要です。

事前対処は、マットレスの設置から使用中、撤収まで講じます。 設置のときは、地面に突起物がないか、よく確認します。数ミリの小枝や小石まで、地面を手で撫でるようにして取り除きましょう。 そして、マットは直接地面に置かないで、必ずグラウンドシートを間に敷きます。 シートの材質は、タフタのような厚手のものでなくても、シルナイロンやタイベック、キューベンファイバー、パーテックス、アルミ蒸着シートなどで十分です。 この極薄な一枚生地が、マットの摩耗やピンホールを防ぐうえで絶妙な緩衝材として機能します。

使用中は、まず火気厳禁。特にタバコやバーナーの火と、風向きには注意です。あとは鋭利なもの。 刃物はもちろんですが、それよりもカラトリー、ペグの先端、ジッパーの噛み込み、爪のささくれなど、何気ないものにも注意しましょう。

撤収のときは、マットレスを収納する際に、地面に擦るように巻かないで、グラウンドシートの上で作業します。 また、小石などを一緒に巻き込まないように気をつけましょう。

このように、工夫だけなら重量増にはなりませんが、リペアキットとグラウンドシートを合わせると、軽量なものを選んでも50g以上の重量増になります。 Zライトとネオエアーはほぼ同じ重量ですが、実用面から総合的に見るとクローズドセル型が圧倒的に軽量です。

ただし、暖かさ・頑丈さ・軽さのバランスのうち、「頑丈さ」を犠牲にして「軽さ」を追求した製品であり、やはりULギア特有のクセがあります。 まず、素の断熱性は高いのですが、地面・マット・身体がそれぞれ面で接する関係で、実の使用感としては、国内3,000m峰周辺の夏季テント場では、お尻〜腰周りが冷たく感じることがあります。 これに関しては、ザックの背面に[山と道Minimalist Pad](実測55g)を当てているので、重ね合わせて使うことで解決しています。

また、同じく面で接する関係で、長期縦走になるとお尻の部分に床擦れみたいな感覚を覚えました。8泊後にも炎症などは生じていませんでしたが、不快感はありました。 こうなると寝返りが打ちにくい点が地味に利いてきます。

あとは耐久性。小石の上に敷いてもデコボコを吸収してくれるのですが、そのまま体重を掛けるとマットの表面が凹みます。 発泡フォームなのである程度は復元しますが、20泊くらい使った感触から、このままだと50泊くらいで買い替えになりそうです。もちろん、小石を丁寧に拾ってから使えば、さらに寿命は伸びるでしょう。

まだ勉強中です。

一応、以下にペグのウンチクを軽く紹介しておきますが、はっきり言って無意味です。 なぜなら、結局のところ「その場で機能するかどうか」が重要なのであって、砂浜にピンペグだろうが、岩稜帯でUペグだろうが、使えれば問題ないからです。 しかも製品によって長さ・形状・太さ・材質が全く異なるので、比べようがない、物凄く相対的な話になります。 ただ、これらのポイントを押さえておくと、そのペグの想定環境と万能向け/専用向けの違いがよく分かります。

●固着力:縦に見たときに広い投影面積を持つ太さと長さのもの。同じ太さなら形状は大きく影響しない。

●耐曲折性:断面形状と材質による。一般にX→Y→V→U→角柱→中空→ピンの順で曲がりにくい。

また、チタン→スチール→アルミ→カーボンの順で曲がり/折れにくい。

当たり前ですが、石が多く硬い場所ほど貫通力が、流動的で軟らかい場所ほど固着力を重視します。

大手の意地か、さすがはMSRというべき超軽量ペグ。これ以上にバランスが取れて軽いペグは存在しないと、10泊以上して思い知りました。 ハイマツ帯の礫地でガツンガツン打っても簡単には折/曲がらず、頭の樹脂も頑丈、貫通力もかなりのものです。ダケカンバの樹林帯でも十分な固着力を発揮する長さ/太さで、とにかく優秀です。 ペグ選びに迷ったらコレというスタンダードを塗り替えてしまった感があります。

ただし、あまりに硬い地面は苦手のようです。貫通力がある割に耐久性が低いらしく、高山帯などで強引に打ち込むと折れることもあります。 丸っきり「ペグが刺さらない」とされるテント場より、「刺さるか微妙〜普通に刺さる」の間の環境で使うべきでしょう。

◆VARGO チタニウムテントステイクUL チタン ・ ピン ・ 15.0cm ・ 5.6g

まず他のペグで穴を開けて、それから使うのがベストな超軽量ペグ。間違っても単体で使えるとは思わないこと。 単体で刺さってしまうようなら、その地面では充分な固着力が得られないはず。 …と紹介していましたが、MSRのカーボンコアステイクが発売された今、持参する意義はないでしょう。

◆FREELIGHT ウルトラライトネイルペグ チタン ・ ピン ・ 15.4cm ・ 8.6g

非常に強い貫通力を持った軽量ペグ。ショップのムービーでは、コンクリートブロックに穴を開けています。 一般に「ペグが刺さらない」とされるテント場でも、大概は刺さってしまうのが最大の特徴で、高山帯や河原では良く活躍します。 コンクリート?でも打てるエクスカリバーペグとして、スノーピークの鍛造ペグが挙げられますが、登山版なら間違いなくコレ。 素材として粘りの強いチタン製なので、まず曲がりません。他の脆弱な超軽量ペグの下穴を開ける目的にも使えます。 これで刺さらなければ素直に諦めがつくし、曲がったり折れたりのペグトラブルが最も少なく、高山帯の友としては最高です。

蛇足ですが、下穴を開けることに特化しているわけではありません。砂礫地では単体で通用する軽量ペグです。 あと、製品にはダイニーマラインを結びつけた状態もありますが、素の状態で使っても全く問題ないです。私はもやい結びのループで巻き結びを作り、その輪にペグを通して使っています。 木材に刺さると抜けなくなるので注意。

◆ARAI スティックペグ もしくは MSR ニードルステイク アルミ ・ 角柱 ・ 16.0cm ・ 9.6g

旧来のスタンダードでしたが、MSR カーボンコアステイクに存在意義を完全に喰われた感があります。単価が安く入手性には優れます。 ただ、素材として軟らかいアルミ製である関係上、使う上で問題にはならないとは言え、高山帯や河原で強引に打ち込むとすぐに曲がります。 写真はすでに曲がっています。ただし、曲がる=使用不可ではない点に大きな意義があります。

◆ARAI クロスペグ アルミ ・ X型 ・ 17.5cm ・ 13.0g

フカフカ腐葉土の樹林帯か、砂礫が混じる樹林帯かの判断ができないときには持参します。アルミ製ですがX型なので、そうそう曲がりません。 ガイラインを結ぶポイントに四辺とも返しが付いているので、輪にしたロープがスッポ抜ける心配がありません。

◆VARGO チタニウムアッセントテントステイクUL チタン ・ V型 ・ 16.0cm ・ 11g

ARAI クロスペグと同じく、フカフカ腐葉土の樹林帯では使いやすいです。2本のペグを中央の穴で縛ることで、スノーアンカーとしても使えます。

◆Titanium Goat カーボンファイバーテントステイク カーボン ・ 中空 ・ 24.3cm ・ 7.2g

フカフカ腐葉土の樹林帯や、尾瀬(見晴)など高層湿原なら有効と思える、長さあたり最軽量級のペグです。 岩稜帯や河原で使うのは現実的ではありませんが、普通のペグが楽に刺さってしまう地面では、Vペグよりも軽いのでこれがベスト。 ただし力の掛かりかたによっては、いとも簡単に折れるので注意。折れたら断面は刃物と化します。 カーボン素材は、アルミ製のように「曲がったまま」な状態で落ち着くことは絶対にありません。ある程度の衝撃には耐えて、元の形に戻ります。 やっかいなのは、その"程度"を超えた瞬間に割れる=即 使用不可になることです。

▼ナイロン・ロープ 3mm径:5.4g/m 2mm径:2.4g/m

最も一般的で入手性に優れ、価格も安いロープです。シェルターの設営には、強度的と利便性から3mm径が適当でしょう。 また非常に柔らかく、結ぶのは楽です。なお、2mm径を用いても強度的に不足・不満・不安に感じたことはありません。ただし風でシェルターが揺らされると、細いロープほど自在結びが自然と緩みやすくなります。 それよりもシェルターの設営で困るのが、少しの伸縮性があること。この伸縮性は、細いほど顕著に表れ、風雨のある幕営では、夜中にガイラインの見直しを迫られることもあります。

▼テクノーラ・ロープ 2mm径:2.4g/m

アラミド繊維のロープで、あまり一般的ではありませんが、稀に登山用品店で見かけます。 ナイロンよりも遥かに頑丈で、メーカーでは摩耗に強いとされています。シェルター設営には2mm径しか選択肢はないでしょう。 ただ、硬くて扱いにくく、結びによって相性があるため、緩みやすいこともあります。 また硬いがゆえに摩耗とも無縁ではないようで、岩などで擦れると、すぐに表面が毛羽立ってきます。 毛羽立っても強度的に問題ないのかもしれませんが、ちょっと不安になります。

▼ダイニーマ・ロープ 2mm径:3.1g/m 1.5mm径:1.2g/m 1mm径:0.7g/m

一般入手可能なロープでは、最も頑丈な部類に入ります。 登山用品店ではまず扱ってませんが、UL系ショップでは逆に一般的なので、入手性はテクノーラより優れます。 ダイニーマ芯・ナイロン被覆の2mm径や、ダイニーマ編み・被覆なしの1.5mm径、1.0mm径と、細い径の種類も豊富です。 そしてテクノーラ同様に伸びず、かつ破断強度も優秀なので、シェルター設営には1.0mmや1.5mmの極細のロープで十分です。 ただし、ここまで細いと自在結びを用いるのは無理があり、結べてもスライダーを上下できません。 そのため、自在金具があったほうがよいでしょう。個人的には、釣り糸のダイニーマでも使えるのでは?と思う。

▼自在金具(ミニ・ラインロック) 3mm径用:2.4g/個 〜2mm径用:0.7g/個

自在金具っていうよりは自在プラです。 通常では、自在結び(トートライン・ヒッチ)を覚えれば不要な装備です。でも、よく滑る・あるいは細いロープほど、風でシェルターがバタついたときにスライダー部分が移動しやすい = 自在結びでは勝手に緩むことがあります。 そして自在結びでは、細いロープほど強いテンションを掛けるのが厳しくなります。

ULシェルターでは自立式テントのようにポールが生地のテンションを維持してくれません。耐風性・耐雨性・居住性を維持するには、ガイラインでテンションを掛ける必要があるのです。 こういうときは、やはり自在金具があったほうが楽で、かつ機能的です。 『せっかく細くて軽いロープなのに、自在金具の分で重くなる』とも思えますが、2mm径用ミニラインロックは0.7g/個。 1.5mm径ダイニーマを10mと、自在金具を10個を合わせても、2mm径ナイロンロープを10mだけ持参するよりは軽くなります。

- Previous -

登山用品の軽量化

シュラフ・カバーへ

- Top -

登山用品の軽量化

トップへ

- Next -

登山用品の軽量化

バーナー・ストーブへ

<このページの注意点>

当ページおよび当コンテンツは、登山用品の軽量化について書かれています。

ただし私自身、登山はベテランでもない初級者であり、これらの情報を参考にするのは閲覧者様の自由ですが、必ず能動的に装備を選んだ上で行動して下さい。

また、当コンテンツの趣旨や姿勢、対象としては、ごく初心者レベルかつ一般的な登山および道具の特性、その選び方を理解しているが、 そろそろ「自分なり」に向けて一歩踏み出したい方を対象にしており、やや派生した装備選択・スタイルのひとつとして「装備の軽量化」を勧めている、というものです。

よって、私自身が「ごく一般的な登山装備の基礎知識」と判断したものは、コンテンツが冗長的になることを防ぐために、あえて割愛している部分も多々あります。これら初心者向けのウェブサイトは優れたものが沢山あるので、そちらを閲覧してください。

もくじ

・自立式テントからの脱却・シェルターのタイプを決める

・小型タープ+防水シュラフカバー ⇒詳しく

・フロアレスシェルター

・ツェルト

・ウルトラライトシェルターと上手に付き合う

・初めてのシュラフ選びは迷う

・シュラフカバー

・マットレス

・幕営地に合わせて選ぶペグ

・ガイライン&自在金具

マットレスは、クローズドセル系がベスト?

普段の寝具でいうところの、敷布団。どんなに完璧なテントとシュラフに包まれていても、マットレス無くして就眠するのは、まず以って不可能です。 それだけ幕営用品では重要な立ち位置にあります。<どのタイプを選ぶか>

幕営用品のマットレスには、従来からクローズドセル、インフレータ、エアーの3タイプに大別され、クローズドセルはシート型とスタッキング型に分けられます。 軽量化を最優先するなら、クローズドセルのシート型を選ぶべきかもしれません。でもマットレスは、製品ごとの明確なコンセプトが分かる数少ない装備のひとつ。 こればかりは重さに偏執することなく選んだほうが、軽量な装備のシステム化が楽しめるかもしれません。| リッジレスト ソーライト(S) | ||||

| 重さ | ||||

| 就眠サイズ | 119×51cm | |||

| 厚さ | 58 / 75mm | |||

| 収納サイズ | φ15×50cm(8.8L) | 10×13×50cm(6.5L) | φ7×20cm(0.8L) | 28×9cm |

| 断熱性(R値) | ||||

| パンク対策 | ||||

| 巻きクセ | ||||

| 実勢価格 |

※ネオエアーの就眠サイズは、「耳」を除いた縁から、直角に立ち上げた壁同士を測定しました。

※プロライト(S)以外は実測値ですが、他のウェブサイトを見ると±10g程度の個体差があるようです。

●クローズドセル ― シート型 代表格:リッジレスト ソーライト

テント泊の定番。暖かさ・頑丈さ・軽さを高次元でバランスよく実現しており、軽量化の観点からも最適な選択と言えます。 難点は収納性で、きつく巻いても、全装備の中でも最大の容積を取ります。 なお、シートとしての展性(平たく戻ろうとする力)は強くないので、巻いた姿を維持するのは楽です。 せっかくの軽さが台無しになるので、間違ってもベルトなどで固定しないこと。 収納にはザックの外側に括り付けるのが一般的ですが、軽量化のためには、背面パッドなしの軽量ザックと組み合わせて、内側に沿わせるように収納するのが王道手段となっています。 ただ、これだとザック容量は10L以上の目減りを覚悟する必要があります。

また、エアー型やインフレーター型に比べて単純なため、サーマレスト以外からも一考に値する製品が多いのも特徴です。 リッジレスト ソーライトでは過不足があると思うなら、試してみてもよいでしょう。

●クローズドセル ― スタッキング型 代表格:Zライト

少し前から定番入りを果たしたタイプで、鶏卵のパックのようなデコボコが互いに重なることで収納サイズが小さく済む構造です。 最大の特徴は、巻き癖が付かないうえに設置と撤収が極めて早いこと。代わりに、絶対的な暖かさではリッジレストに劣ります。 製品のままではリッジレストのほうが軽いですが、長さあたりはZライトが優位。計算上は同じ長さに切り揃えれば、Zライトのほうが軽くなります。 パンクの心配もないので、登山の時期や場所を鑑みて、断熱性か収納性、どちらを重視するかで選んでもいいでしょう。

●エアー型 代表格:ネオエアー

キャンプ用なら昔からエアー型がありましたが、サーマレスト ネオエアーは登山での実用性も高いです。 利点は、圧倒的な厚みに裏打ちされた寝心地と収納性です。 寝心地以外で厚みが特に活かせるのが、雨天時の樹林帯。水が流れるような状況でも寝床を確保できます。 また収納性は、リッジレストの10分の1という最強のコンパクト性を誇り、デイパックで縦走できる可能性まで提示します。

軽量性でも他タイプに匹敵しますが、欠点は普段からパンク対策が必須なこと。 実際にパンクしたら即時撤収モノなため、かなりデリケートな扱いが要求されます。

●インフレーター型 代表格:プロライト

エアー型が台頭するまでは、この自立膨張式が高級マットレスの代名詞的存在でしたが、今では非常に中途半端な特徴となってしまいました。軽量化目的では存在意義が希薄です。 エアー型と同様にパンク対策が必須で、収納性や軽さ、厚さ、断熱性の点でも劣ります。 また「パンクしても封入されたフォームが最低限の寝心地を確保する」とされることもありますが、地面の冷たさやデコボコは生易しいものではないため、実効性は疑問です。

<マットの長さは>

3シーズン環境では、マットの長さは120cmほどのショートサイズで十分です。足元はザックを敷けば問題ありません。 これはトラディショナルなテント泊縦走でも当たり前のことです。さらに軽さを追求するなら、長さ90cmのものを使いましょう。 自分用にカットするなら、座高を目安に切り詰めて行きます。究極的には、枕の確保と寝相の良さも要求されます。

ここで取り上げたいのは、ザック以外にも、テント場で不要なものをすべて、防水バッグに入れるということです。 ULシェルターでは、フロアがないものが多いため、不要な道具はザックごと大きなドライパックに入れてしまうのが一番です。

<エアー系マットレスのパンク対策>

前提として、ネオエアーのショートサイズを使って、3シーズンを30泊以上していますが、パンク経験はないことを挙げておきます。 そこは信頼のサーマレスト製、ということでしょうか? それでも、エアー型やインフレーター型はパンクしたら就眠不能状態に直結します。これらのマットレスは、どうしてもパンクに対する不安が付きまとうのです。登山中のパンク修理は無理と思っていたほうがいいでしょう。 専用のリペアキットもありますが、穴の特定は極めて難しいと思われます。 思いつくのは、川があれば沈めてみる、水を少量ずつ掛けてみる、濡らした布を当ててみる、手を当てて風を感じるといったところですが、非現実的な感も拭えません。 日没後なら、とりあえず山小屋に逃げ込んで、翌日に下山や修理を試みるべきでしょう。 このように、事後対処も講じておくのは大切ですが、それよりも事前対処のほうが重要です。

事前対処は、マットレスの設置から使用中、撤収まで講じます。 設置のときは、地面に突起物がないか、よく確認します。数ミリの小枝や小石まで、地面を手で撫でるようにして取り除きましょう。 そして、マットは直接地面に置かないで、必ずグラウンドシートを間に敷きます。 シートの材質は、タフタのような厚手のものでなくても、シルナイロンやタイベック、キューベンファイバー、パーテックス、アルミ蒸着シートなどで十分です。 この極薄な一枚生地が、マットの摩耗やピンホールを防ぐうえで絶妙な緩衝材として機能します。

使用中は、まず火気厳禁。特にタバコやバーナーの火と、風向きには注意です。あとは鋭利なもの。 刃物はもちろんですが、それよりもカラトリー、ペグの先端、ジッパーの噛み込み、爪のささくれなど、何気ないものにも注意しましょう。

撤収のときは、マットレスを収納する際に、地面に擦るように巻かないで、グラウンドシートの上で作業します。 また、小石などを一緒に巻き込まないように気をつけましょう。

このように、工夫だけなら重量増にはなりませんが、リペアキットとグラウンドシートを合わせると、軽量なものを選んでも50g以上の重量増になります。 Zライトとネオエアーはほぼ同じ重量ですが、実用面から総合的に見るとクローズドセル型が圧倒的に軽量です。

<管理者おすすめのマットレス>

最近の縦走で出番が多いのが、山と道U.L.Padシリーズです。エバニューのEXPマットULシリーズと似ています。

ねずみ色のXLPE(架橋ポリエチレン)フォームを用いたクローズドセル・マットレスで、一般的なショートサイズ[U.L.Pad15S]なら実測73gという驚異的な軽量性を誇ります。

使用感も優れていて、少しきつく巻けばZライトよりもコンパクトになり、ゴッサマーギア:ゴリラ2012のサイドポケットにも入ります。断熱性はリッジレスト級とされることもあり、寝た瞬間から暖かいです。

使用感も優れていて、少しきつく巻けばZライトよりもコンパクトになり、ゴッサマーギア:ゴリラ2012のサイドポケットにも入ります。断熱性はリッジレスト級とされることもあり、寝た瞬間から暖かいです。

ただし、暖かさ・頑丈さ・軽さのバランスのうち、「頑丈さ」を犠牲にして「軽さ」を追求した製品であり、やはりULギア特有のクセがあります。 まず、素の断熱性は高いのですが、地面・マット・身体がそれぞれ面で接する関係で、実の使用感としては、国内3,000m峰周辺の夏季テント場では、お尻〜腰周りが冷たく感じることがあります。 これに関しては、ザックの背面に[山と道Minimalist Pad](実測55g)を当てているので、重ね合わせて使うことで解決しています。

また、同じく面で接する関係で、長期縦走になるとお尻の部分に床擦れみたいな感覚を覚えました。8泊後にも炎症などは生じていませんでしたが、不快感はありました。 こうなると寝返りが打ちにくい点が地味に利いてきます。

あとは耐久性。小石の上に敷いてもデコボコを吸収してくれるのですが、そのまま体重を掛けるとマットの表面が凹みます。 発泡フォームなのである程度は復元しますが、20泊くらい使った感触から、このままだと50泊くらいで買い替えになりそうです。もちろん、小石を丁寧に拾ってから使えば、さらに寿命は伸びるでしょう。

絶対にひとつで終わらないペグ

シェルターを固定するのに使うのが、あとで紹介するガイラインとペグです。 よくバックパックが「ひとつで終わらない」装備と言われますが、ペグも最たるものでしょう。 同じテント泊する人でも、ペグに無関心な人から熱心に試行錯誤する人まで三者三様で、関心のある人でも考え方はバラバラ。自ずと辿り着く正解が存在しないのが特徴です。 ちなみに単価も安かったりするので、試行錯誤を繰り返すと、必然的にペグマニアになります。私はこのページのために意図して集めています。まだ勉強中です。

一応、以下にペグのウンチクを軽く紹介しておきますが、はっきり言って無意味です。 なぜなら、結局のところ「その場で機能するかどうか」が重要なのであって、砂浜にピンペグだろうが、岩稜帯でUペグだろうが、使えれば問題ないからです。 しかも製品によって長さ・形状・太さ・材質が全く異なるので、比べようがない、物凄く相対的な話になります。 ただ、これらのポイントを押さえておくと、そのペグの想定環境と万能向け/専用向けの違いがよく分かります。

<用途特性から見たペグの違い>

●貫通力:破壊力と刺しやすさ。力が先端に集中する細い形状(ピン・角柱)や材質(チタン・鍛造)に起因。●固着力:縦に見たときに広い投影面積を持つ太さと長さのもの。同じ太さなら形状は大きく影響しない。

●耐曲折性:断面形状と材質による。一般にX→Y→V→U→角柱→中空→ピンの順で曲がりにくい。

また、チタン→スチール→アルミ→カーボンの順で曲がり/折れにくい。

当たり前ですが、石が多く硬い場所ほど貫通力が、流動的で軟らかい場所ほど固着力を重視します。

<具体的なペグの紹介>

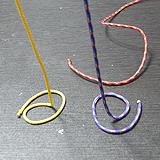

◆MSR カーボンコアステイク カーボン/アルミ複合 ・ 中空 ・ 15.2cm ・ 5.5g

大手の意地か、さすがはMSRというべき超軽量ペグ。これ以上にバランスが取れて軽いペグは存在しないと、10泊以上して思い知りました。 ハイマツ帯の礫地でガツンガツン打っても簡単には折/曲がらず、頭の樹脂も頑丈、貫通力もかなりのものです。ダケカンバの樹林帯でも十分な固着力を発揮する長さ/太さで、とにかく優秀です。 ペグ選びに迷ったらコレというスタンダードを塗り替えてしまった感があります。

ただし、あまりに硬い地面は苦手のようです。貫通力がある割に耐久性が低いらしく、高山帯などで強引に打ち込むと折れることもあります。 丸っきり「ペグが刺さらない」とされるテント場より、「刺さるか微妙〜普通に刺さる」の間の環境で使うべきでしょう。

◆VARGO チタニウムテントステイクUL チタン ・ ピン ・ 15.0cm ・ 5.6g

まず他のペグで穴を開けて、それから使うのがベストな超軽量ペグ。間違っても単体で使えるとは思わないこと。 単体で刺さってしまうようなら、その地面では充分な固着力が得られないはず。 …と紹介していましたが、MSRのカーボンコアステイクが発売された今、持参する意義はないでしょう。

◆FREELIGHT ウルトラライトネイルペグ チタン ・ ピン ・ 15.4cm ・ 8.6g

非常に強い貫通力を持った軽量ペグ。ショップのムービーでは、コンクリートブロックに穴を開けています。 一般に「ペグが刺さらない」とされるテント場でも、大概は刺さってしまうのが最大の特徴で、高山帯や河原では良く活躍します。 コンクリート?でも打てるエクスカリバーペグとして、スノーピークの鍛造ペグが挙げられますが、登山版なら間違いなくコレ。 素材として粘りの強いチタン製なので、まず曲がりません。他の脆弱な超軽量ペグの下穴を開ける目的にも使えます。 これで刺さらなければ素直に諦めがつくし、曲がったり折れたりのペグトラブルが最も少なく、高山帯の友としては最高です。

蛇足ですが、下穴を開けることに特化しているわけではありません。砂礫地では単体で通用する軽量ペグです。 あと、製品にはダイニーマラインを結びつけた状態もありますが、素の状態で使っても全く問題ないです。私はもやい結びのループで巻き結びを作り、その輪にペグを通して使っています。 木材に刺さると抜けなくなるので注意。

◆ARAI スティックペグ もしくは MSR ニードルステイク アルミ ・ 角柱 ・ 16.0cm ・ 9.6g

旧来のスタンダードでしたが、MSR カーボンコアステイクに存在意義を完全に喰われた感があります。単価が安く入手性には優れます。 ただ、素材として軟らかいアルミ製である関係上、使う上で問題にはならないとは言え、高山帯や河原で強引に打ち込むとすぐに曲がります。 写真はすでに曲がっています。ただし、曲がる=使用不可ではない点に大きな意義があります。

◆ARAI クロスペグ アルミ ・ X型 ・ 17.5cm ・ 13.0g

フカフカ腐葉土の樹林帯か、砂礫が混じる樹林帯かの判断ができないときには持参します。アルミ製ですがX型なので、そうそう曲がりません。 ガイラインを結ぶポイントに四辺とも返しが付いているので、輪にしたロープがスッポ抜ける心配がありません。

◆VARGO チタニウムアッセントテントステイクUL チタン ・ V型 ・ 16.0cm ・ 11g

ARAI クロスペグと同じく、フカフカ腐葉土の樹林帯では使いやすいです。2本のペグを中央の穴で縛ることで、スノーアンカーとしても使えます。

◆Titanium Goat カーボンファイバーテントステイク カーボン ・ 中空 ・ 24.3cm ・ 7.2g

フカフカ腐葉土の樹林帯や、尾瀬(見晴)など高層湿原なら有効と思える、長さあたり最軽量級のペグです。 岩稜帯や河原で使うのは現実的ではありませんが、普通のペグが楽に刺さってしまう地面では、Vペグよりも軽いのでこれがベスト。 ただし力の掛かりかたによっては、いとも簡単に折れるので注意。折れたら断面は刃物と化します。 カーボン素材は、アルミ製のように「曲がったまま」な状態で落ち着くことは絶対にありません。ある程度の衝撃には耐えて、元の形に戻ります。 やっかいなのは、その"程度"を超えた瞬間に割れる=即 使用不可になることです。

ガイラインは、極細ダイニーマ+自在金具のほうが軽い

どんなテント、シェルターでも必携となるのがガイライン(張り縄・細引きロープ)です。自立式テントだから不要とは言えません。 最も一般的なナイロンロープに始まり、様々な材質のものがあります。 ロープワーク次第で、これらは予備の靴紐や物干し竿、各種補修、コンプレッションなど多彩に役立つので、いつでもどこでも必ず持参したいものです。 ULシェルターの設営でも、10mあれば事足りることが多いです。でも10mとなるとロープの種類によって10g以上の差が生じてくるため、やはりいい加減に選ぶわけにはいきません。 そして、過剰に持参しないように注意です。 前述の多用途、利便性、長さに対する軽さ、価格が優れるため、設営用・靴紐用・緊急用・予備用…などと沢山持つと、やはり装備は重くなっていきます。▼ナイロン・ロープ 3mm径:5.4g/m 2mm径:2.4g/m

最も一般的で入手性に優れ、価格も安いロープです。シェルターの設営には、強度的と利便性から3mm径が適当でしょう。 また非常に柔らかく、結ぶのは楽です。なお、2mm径を用いても強度的に不足・不満・不安に感じたことはありません。ただし風でシェルターが揺らされると、細いロープほど自在結びが自然と緩みやすくなります。 それよりもシェルターの設営で困るのが、少しの伸縮性があること。この伸縮性は、細いほど顕著に表れ、風雨のある幕営では、夜中にガイラインの見直しを迫られることもあります。

▼テクノーラ・ロープ 2mm径:2.4g/m

アラミド繊維のロープで、あまり一般的ではありませんが、稀に登山用品店で見かけます。 ナイロンよりも遥かに頑丈で、メーカーでは摩耗に強いとされています。シェルター設営には2mm径しか選択肢はないでしょう。 ただ、硬くて扱いにくく、結びによって相性があるため、緩みやすいこともあります。 また硬いがゆえに摩耗とも無縁ではないようで、岩などで擦れると、すぐに表面が毛羽立ってきます。 毛羽立っても強度的に問題ないのかもしれませんが、ちょっと不安になります。

▼ダイニーマ・ロープ 2mm径:3.1g/m 1.5mm径:1.2g/m 1mm径:0.7g/m

一般入手可能なロープでは、最も頑丈な部類に入ります。 登山用品店ではまず扱ってませんが、UL系ショップでは逆に一般的なので、入手性はテクノーラより優れます。 ダイニーマ芯・ナイロン被覆の2mm径や、ダイニーマ編み・被覆なしの1.5mm径、1.0mm径と、細い径の種類も豊富です。 そしてテクノーラ同様に伸びず、かつ破断強度も優秀なので、シェルター設営には1.0mmや1.5mmの極細のロープで十分です。 ただし、ここまで細いと自在結びを用いるのは無理があり、結べてもスライダーを上下できません。 そのため、自在金具があったほうがよいでしょう。個人的には、釣り糸のダイニーマでも使えるのでは?と思う。

▼自在金具(ミニ・ラインロック) 3mm径用:2.4g/個 〜2mm径用:0.7g/個

自在金具っていうよりは自在プラです。 通常では、自在結び(トートライン・ヒッチ)を覚えれば不要な装備です。でも、よく滑る・あるいは細いロープほど、風でシェルターがバタついたときにスライダー部分が移動しやすい = 自在結びでは勝手に緩むことがあります。 そして自在結びでは、細いロープほど強いテンションを掛けるのが厳しくなります。

ULシェルターでは自立式テントのようにポールが生地のテンションを維持してくれません。耐風性・耐雨性・居住性を維持するには、ガイラインでテンションを掛ける必要があるのです。 こういうときは、やはり自在金具があったほうが楽で、かつ機能的です。 『せっかく細くて軽いロープなのに、自在金具の分で重くなる』とも思えますが、2mm径用ミニラインロックは0.7g/個。 1.5mm径ダイニーマを10mと、自在金具を10個を合わせても、2mm径ナイロンロープを10mだけ持参するよりは軽くなります。

登山用品の軽量化

シュラフ・カバーへ

登山用品の軽量化

トップへ

登山用品の軽量化

バーナー・ストーブへ

また、当コンテンツの趣旨や姿勢、対象としては、ごく初心者レベルかつ一般的な登山および道具の特性、その選び方を理解しているが、 そろそろ「自分なり」に向けて一歩踏み出したい方を対象にしており、やや派生した装備選択・スタイルのひとつとして「装備の軽量化」を勧めている、というものです。

よって、私自身が「ごく一般的な登山装備の基礎知識」と判断したものは、コンテンツが冗長的になることを防ぐために、あえて割愛している部分も多々あります。これら初心者向けのウェブサイトは優れたものが沢山あるので、そちらを閲覧してください。

Copyright(C) 2005-2014 Mars. All Rights Reserved.

![[Therm A Rest] Sサイズのマットレスの収納サイズを比較](ultralight/mattress_001.jpg)

![[Therm A Rest] 山岳用マットレスのコンパクトさを比較](ultralight/mattress_002.jpg)

![[Therm A Rest] リッジレスト、Zライト、ネオエアー(S)の大きさ](ultralight/mattress_003.jpg)

![[Therm A Rest] リッジレスト、Zライト、ネオエアー(S)の大きさの厚み](ultralight/mattress_004.jpg)